こんにちは。ケンです!

前回に引き続き釣行日記第2弾となります。

📢 前回記事はこちら

夏休み中なので平日の釣行に普段いけないから行ってみる?(休日よりは釣り場すくと思うから)

また、サビキでちっちゃなサッパとかならパスかな~

いや、前回も食べれるサイズ釣れたので、今回も期待できるかもだから行ってみたら?静岡方面って言ってたよ。

そうなの?じゃあ行ってみるかな!

1.出発から田子漁港到着まで

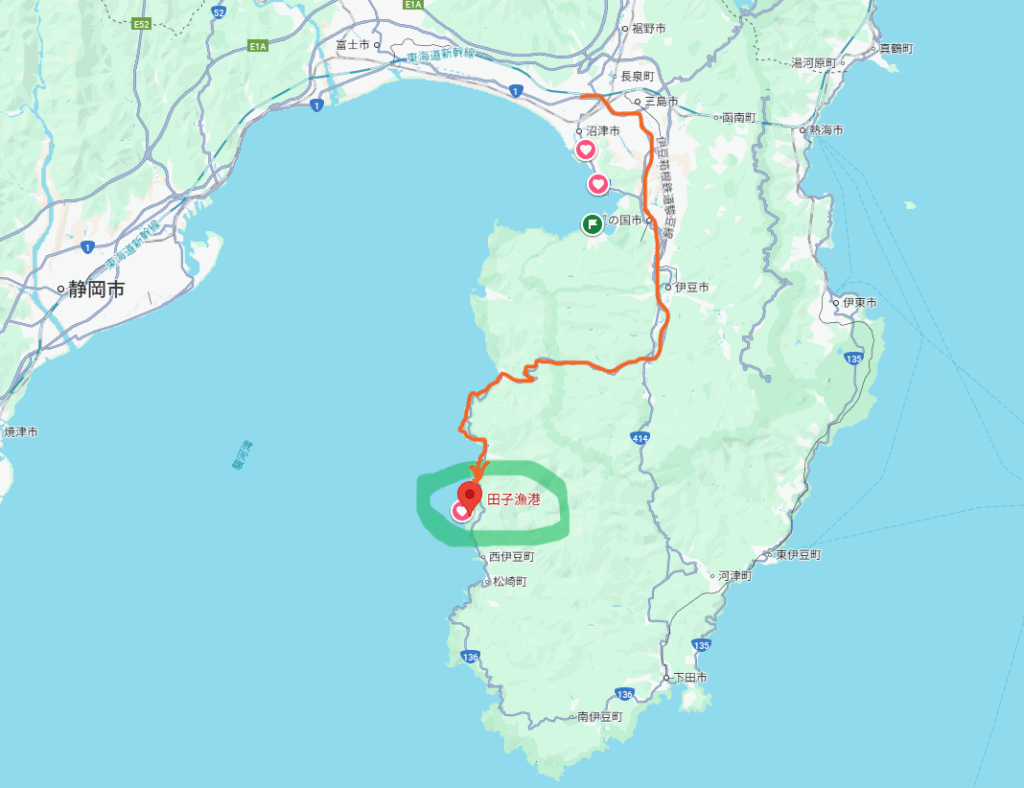

2025年8月末の平日、今回の釣行先は静岡県西伊豆町・田子漁港の沖堤防。西伊豆エリアは水質がクリアで魚影も濃く、夏から秋にかけてはイサキや青物の回遊が狙える人気スポットです。特に「遠投カゴ釣り」の入門に適しており、初心者が経験を積むにはうってつけの環境といえます。

前回は、ビギナーズラックでソウダカツオが釣れましたので、今回の目標は、先輩から釣れる魚種情報をいただいていたので、”イサキ、真鯛、スマガツオ”狙い(釣れる難易度順??)でいきたいと勝手に妄想を膨らませながら、2時間弱の仮眠をとりました。(既に前日に荷物はまとめていましたので)

22時、高校生の息子と共に自宅を車で出発。夜間の高速道路はスムーズで、釣行前の高揚感もあり眠気はなく、非日常の釣り旅がいよいよ始まったというワクワク感に包まれます。(息子は、すぐに爆睡モードに入りましたが)

深夜0時、足柄サービスエリアで先輩と合流し、ここでも短時間の仮眠をとって0時30分に再出発。西伊豆町のコンビニに立ち寄り、朝食・昼食用のおにぎりやサンドイッチ、そして炎天下対策として多めの飲料を購入しました。堤防釣りでは魚を釣る前に「食事と水分補給の準備」が大切です。特に真夏の堤防は日陰が少なく、熱中症対策として氷入りクーラーボックスと多めの水分は欠かせません。一緒に同行されたもう一方の先輩から、凍らせたタオルはおススメですよと、ありがたいTipsをいただきました。(次回は、用意して持っていこうと思います!)

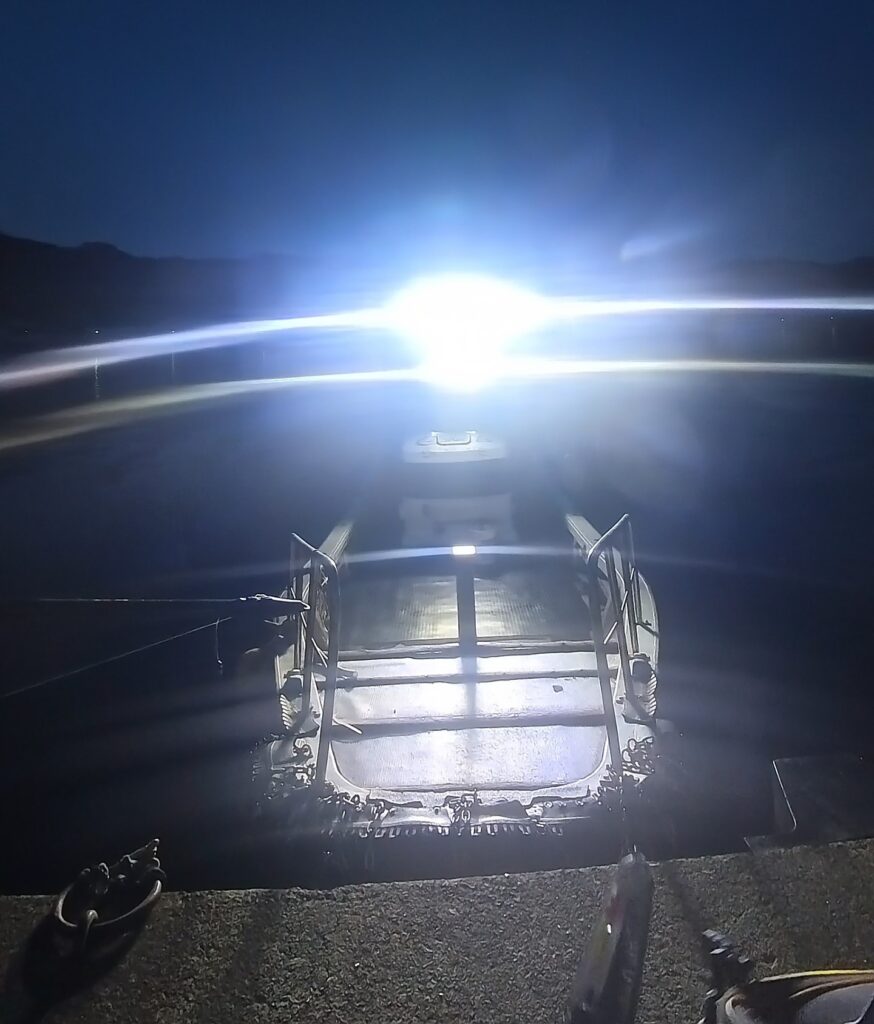

午前3時、田子漁港に到着。駐車場にはすでに多くの車が並んでおり、この時期の人気ぶりに驚かされました。堤防の釣り座は早い者勝ちのため、初心者ほど「早めの到着」が有利です。5時の渡船時間まで仮眠をとりつつ荷物を整理し、いよいよ沖堤防での一日に備えます。

新東名の長泉沼津ICでおりて、その先”伊豆縦貫自動車道”という有料道路を使用しましたが、深夜は無料のようですが、帰路の際(昼間)には、200円×2回かかりました。※ETCは使えないので注意です。インター降りてから結構距離ありますね!

2.沖堤防へ渡船&釣り開始

午前4時30分、薄暗い中で荷物をまとめ、田子漁港の船着き場へ移動しました。ここでまず行うのは渡船の受付と名簿への記入。沖堤防は陸から離れているため、万が一の安全管理のためにこの手続きは必須です。初心者の方はつい省略しがちですが、安心して釣りを楽しむために欠かせないポイントといえます。

公式ホームページはこちら

電話による事前予約要!

★帰船後、氷をいただけます。感謝です!(釣れた場合😅)

今回利用した渡船は「福由丸」。午前5時に出船し、わずか数分で目的地の尊之島沖堤防へ到着しました。朝焼けに染まる海を横目に進む渡船は、釣り人だけが味わえる非日常のひとときです。堤防に上がると同時に釣り座を確保。釣りやすさ、足場の安定性、そして潮の流れを意識して場所を選ぶことが、その日の釣果を大きく左右します。

先輩たちは手際よくサビキ仕掛けを準備し、小アジや小サバといった泳がせ釣り用のエサを確保し始めました。経験者ならではの効率的な立ち回りに、思わず感心します。

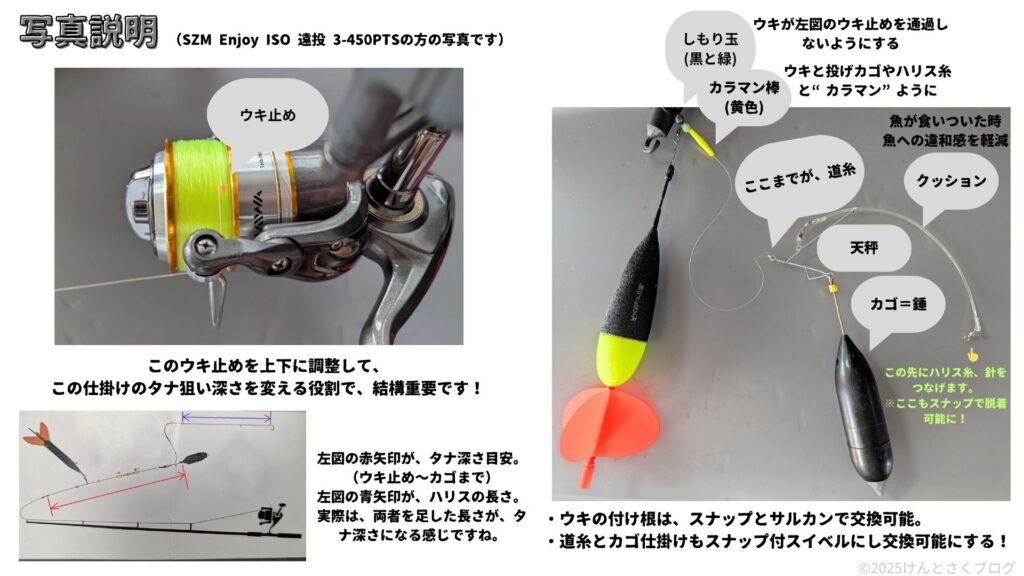

一方、私と息子は本命の遠投カゴ釣りを準備。今回のタックルは以下の通りです。

- 息子:磯竿 3-450、中型スピニングリール3500 ハリス4号

- 自分:磯竿 4-530、中型スピニングリール5000 ハリス4号

- 仕掛け:遠投カゴ(ウキ+カゴ+ハリスの組み合わせ)

- エサ:オキアミ

使用したタックルや仕掛けの詳細については、この記事の末尾でまとめていますので、気になる方は最後まで見てね。

遠投カゴ釣りは、カゴにオキアミを詰めてウキと一緒に沖へ飛ばし、撒き餌と仕掛けを同調させる釣法です。サビキよりも手間はかかりますが、その分イサキや青物など大物に出会える可能性が高いのが魅力です。

初心者にとっては、餌を詰めて投げるという動作だけでも練習になります。キャストの角度や力加減、ウキの挙動など覚えることは多く、最初は思うように飛びません。それでも息子と並んで何度も投げ込みながら、少しずつ仕掛けの感覚をつかんでいきました。最終的に、息子の方が飛ぶようになりました😅💦(ちょっとショック、意気消沈…)

先ずは、同じ場所にカゴを落とすことを心がけよう。餌を巻いて、その場所に魚を呼び込もう。

やがて空が明るくなり、堤防の周りに広がる海が青さを増していきます。

3.朝イチの釣果と学び

午前6時30分、最初に竿を大きく曲げたのは先輩でした。サビキ仕掛けに食いついたのは、30cm級の良型サバ。強い引きと群れでの回遊が特徴で、初心者でも比較的狙いやすいターゲットです。釣り上げた直後、先輩は迷わず“脳締め”と”血抜き”そして、”氷締め”を実施。魚を美味しく食べるためには「釣った直後の処理」が何より重要であることを、実践を交えて改めて学ぶことができました。海釣り初心者が最初に覚えるべき基本テクニックの一つです。

刺す場所や切るところなどを撮影する余裕がなかったので、次回の時に映像に残そうと思います。

その直後の午前7時、今度は息子のウキが一気に沈みました。慌てて竿を立てると、大きなしなりと同時にリールから糸が引き出されます。慎重に巻き上げた結果、姿を見せたのは体高のあるショゴ(カンパチの幼魚)。初めて自分の力で釣り上げた一匹に、息子の表情は一気に笑顔に変わりました。30cm弱でした。

さらに続けざまにもう一度ウキが沈み、今度は25cmほどのイサキがヒット。短時間での連続ヒットに息子は完全に釣りの魅力に引き込まれ、仕掛けを投入する手つきもどんどん慣れてきました。やはり「釣れる瞬間の体験」が、初心者にとって最大のモチベーションになると実感します。

ずーっとがまんして、同じところに投資(オキアミのバラマキ)したかいがあったな。タナ深さは、浅めにしたよ。(10m弱)

一方の私は、この時間帯にまだアタリがなく、仕掛けを投げ込みながら様子を見守るばかり。しかし「誰かが釣れているのに自分には来ない」というのも釣りの醍醐味であり、学びのチャンスです。先輩からは「タナ(仕掛けの深さ)を下げてみる」「投げる方向を少し変える」といったアドバイスを受け、海釣りの奥深さを肌で感じる時間となりました。

4.自分の初ヒットとその後の展開

午前9時、ついに私のウキが大きく沈み込みました。これまでアタリがなく焦りもありましたが、ウキ止めの位置を調整してタナを深く設定(15-20m)したことが功を奏しました。合わせを入れると竿にしっかりとした重みが乗り、リールを巻く手に心地よい抵抗感が伝わります。糸のテンションを緩めないよう慎重に寄せ、姿を見せたのは良型のイサキ(30cm弱)。本日の初ヒットに、思わず胸をなでおろしました。(ボウズ回避💦)

この成功をきっかけに、先輩ともタナや投げ込む位置を共有。釣り仲間と情報をシェアすることの大切さを実感しました。実際、先輩も同じようにイサキを釣り上げ、堤防の雰囲気は一気に盛り上がります。

午前11時になると、気温は35度近くまで上昇。炎天下でのキャストが続き体力も奪われてきたため、ここで休憩を取りました。クーラーボックスから冷たい飲み物を取り出し、朝買ったおにぎりやサンドイッチで腹ごしらえ。釣りは体力勝負でもあり、こうした休憩が集中力の維持につながります。

午後に入ると潮の流れが変わり、魚の気配が少なくなりましたが、思わぬドラマが続きます。まずは私に小型のアカハタがヒット。残念ながらサイズが小さかったためリリースしましたが、ターゲット以外の魚に出会えるのも沖堤防釣りの楽しみです。

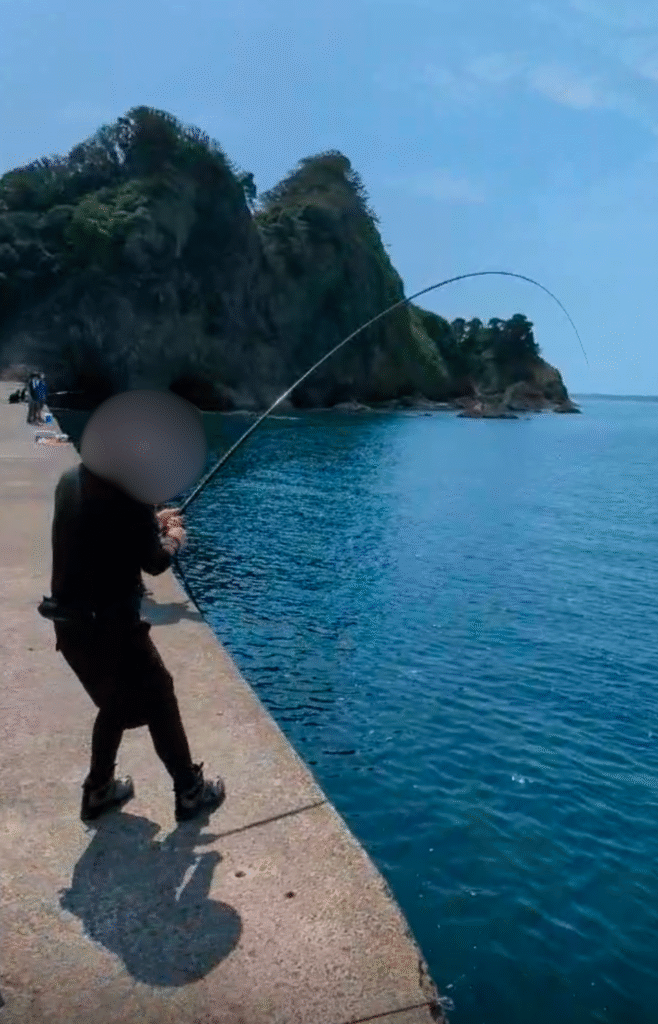

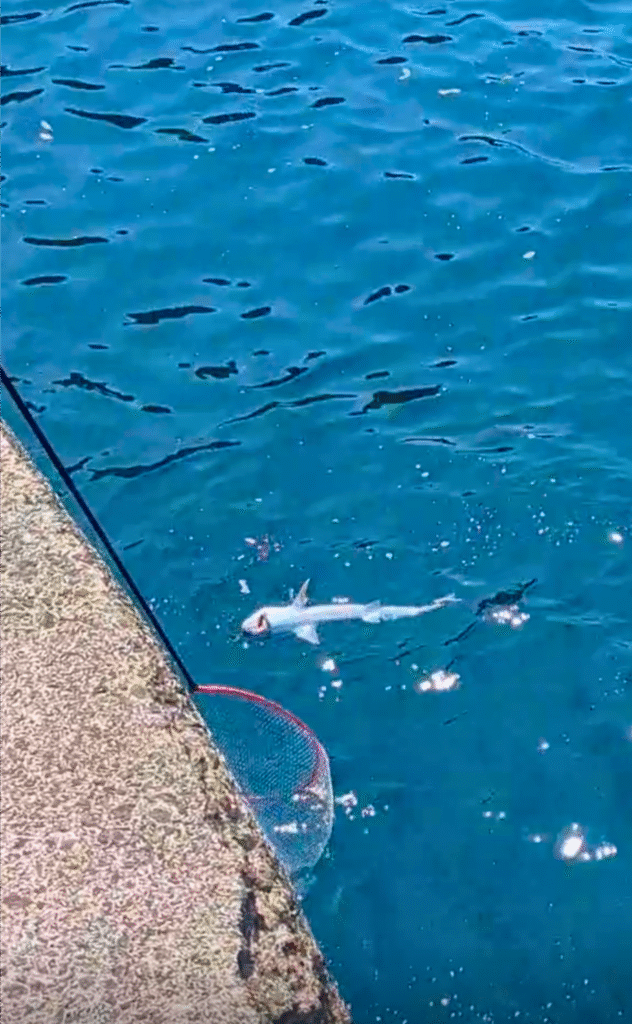

続いて先輩には、美しいピンク色のチャリコ(真鯛の若魚)がヒット。堤防全体が再び活気づきました。そして極めつけは、もう一人の釣り先輩に訪れた強烈なアタリ。竿が弧を描き、ドラグが鳴り響く大格闘の末に姿を現したのは、なんとサメ(恐らくドチザメと思われる)でした。堤防上はざわつき、迫力ある光景に誰もが目を奪われました。

沖堤防では、狙い通りの魚だけでなく、時に予想外の大物に出会えることもあります。この驚きと緊張感こそ、堤防釣りの大きな魅力だと実感しました。

5.釣行の振り返りと釣果の食卓

午後に入り堤防全体も落ち着き、納竿の雰囲気が漂い始めました。最後に数投しましたが大きなアタリはなく、ここで釣行を終了。綺麗に後片付けし、ゴミをまとめて持ち帰りました。渡船を呼ぶと漁船が迎えに来てくれ、クーラーボックスには氷を補充してもらえるサービスもありました。新鮮な状態で魚を持ち帰れる環境は、釣り人にとって大きな安心材料です。

自宅に戻ると、いよいよお楽しみの調理タイム。今回の釣果を食卓へ並べました。

実際の料理風景まで、バタバタで手が回りませんでした~。スンマセン。

- ショゴとイサキの刺身

透明感のある身は歯ごたえがあり、ショゴは脂がのっていて格別。まさに釣り人だけが味わえる贅沢な一皿です。 - サバの唐揚げ

釣った直後に血抜きと冷却を徹底したおかげで、臭みがまったくなく、普段は魚を敬遠しがちな娘も驚くほど箸が進みました。

「釣って・締めて・冷やして・食べる」この一連の流れをしっかり行うことで、スーパーの魚では味わえない鮮度と旨味を体験できることを、今回改めて実感しました。

今回の田子漁港・沖堤防釣行を振り返ると、イサキ・ショゴ・サバ・真鯛・アカハタ、さらにはサメとの出会いまであり、まさに盛りだくさんの一日でした。初心者ながらも「タナ調整」「仕掛けの投入位置」「仲間との情報共有」といった基本を実践することで、釣果につながることを学べたのは大きな収穫です。

最後に、今回使用した基本タックルを整理しておきます。

参考までに、以下にリンクを貼っておきます。特に、アポロパーツセットは初心者にはありがたいセットになってます。

※本リンクはアフィリエイトリンクを含みます(Amazon)

竿

スピニングリール

道糸

★アポロパーツセット

ウキ、カゴ、天秤、クッション

★ハリス、針

針と糸の結び方はこちらの動画が参考になります👇

スナップと糸の結び方はこちらの動画が参考になります👇

★その他のお役立ちグッズ

手袋・・・手が臭くならないようにビニテは必須ですね。魚などの背びれなどで簡単に破れちゃいますが、無いよりはましですし、その場合は、交換すればいいので便利です。

脳締め用ピック・・・先輩を見てますと、慣れてくるとフィッシングナイフで全部処理していましたが、初心者にとってあれば便利だと思います。

厚手の魚収納袋・・・血抜き後、クーラーボックスに直に魚を入れずにこの袋に丸めて収納後、上から海水とブロック氷で抑えて収納するイメージです。(氷締め)

キャリアー・・・クーラーボックスやバッカンなど一人で手に持ちきれません。そんな時に必須です。堤防は足場が悪い場所が多いので、タイヤが大きいキャリアーの方が断然ラクに荷物を運べます。とはいえ、タイヤが大きいとカート自体も重くなるので、そのあたりはトレードオフ。自分の体力や荷物量に合わせた選び方が大事です。

自分のクーラーボックスは、15Lタイプなのですが、これには下記のキャリアは、十分ですので、軽くて重宝しています。しかし、釣れるサイズが大きくなると厳しいですので、クーラーボックスのサイズに大きく依存しますね。

堤防釣りは一見シンプルですが、実際には状況判断や仕掛け調整など奥が深い世界です。今回の経験を糧に、次は本命のスマカツオやカンパチ、真鯛を狙う挑戦へとステップアップしていきたいと思います。

6.まとめ

今回の釣行は、2025年8月末に静岡県西伊豆町・田子漁港の沖堤防で行ったものです。狙いはイサキや青物、真鯛。初心者の私と息子にとって、本格的な「遠投カゴ釣り」への挑戦となりました。

出発から到着までは夜通しの移動、渡船による堤防渡り、そして仕掛けの準備。釣りを始める前から学びが多く、特に安全管理や事前準備の大切さを強く感じました。

今回は、沖堤防だったので、ライフジャケットを持っていきましたが、炎天下のため着用しませんでしたが、最低限腰巻タイプは巻くべきだったと反省です。次回からは気を付けようと思います。

首かけタイプ(桜マーク非対応)(自分用)

腰巻タイプ(桜マーク対応)(息子用)

※桜マーク対応のものだと、1万円オーバーですね。非対応ですと、5千円前後ぐらいのようです。機能的には変わらないと説明書きされておりますが。

実釣では、先輩のサバから始まり、息子のショゴ・イサキの連続ヒット、私自身のイサキ初ヒット、そして真鯛やアカハタ、さらにはサメまで登場するという、まさにドラマチックな展開。「タナ調整」「投入位置の工夫」「仲間と情報共有」といった基本を実践することで、確実に釣果につながることを実感しました。

帰宅後は、釣った魚を刺身や唐揚げで堪能。正しい処理を行った魚は臭みがなく、家族全員が喜んで食べてくれました。釣りは「釣る楽しみ」と「食べる楽しみ」の両方を味わえる趣味であり、親子で共有できる貴重な時間にもなりました。

今回の田子漁港釣行で得られた経験は、今後シーバスや青物をルアーで狙うための大切な基礎になったと感じます。堤防釣りは初心者にも挑戦しやすく、学びながら確実にステップアップできる釣り方です。次回はさらにレベルを上げ、もう少し大物(40cm越え)との出会いを目指していきたいと思います。

7.次回までにイメージすること➡飛距離アップ

実際にやってみて痛感したのは「飛距離不足」。今回はだいたい40〜50m程度が限界でしたが、もっと遠くのポイントを狙えれば、回遊魚との出会いも増えるはずです。以下、YouTubeでキャスティングの説明動画を見つけたので、繰り返し見ながら、頭の中でフォームをイメージトレーニング。次回はさらに遠くへ仕掛けを届けられるよう挑戦します。

キャスティングフォームの基本を学べるおすすめ動画です👇

また次回も釣行の機会がありましたら、アップしていきたいと思います。ではでは。

コメント